沿革

小児リウマチ学会の沿革

私が入局した昭和40年代には小児期のリウマチ性疾患といえばリウマチ熱のことを意味していました。小児科病棟には常に1-2名の急性リウマチ熱患者が入院しており、なかには心膜炎、連合弁膜炎、心不全を伴う例、重症の舞踏病などの例もあり、JIAはJRAまたはスチル病と呼ばれ、SLE,JDMが稀に入院し、PSSは教育入院という感じでした。当時の日本リウマチ学会では毎年リウマチ熱のシンポジウム、パネルデイスカッシヨンが組まれ、発表の部屋には細菌学者、免疫学者、循環器内科医なども集まっており、私などは聞きなれない用語にウロウロし、しかし、基礎医学の先生方の交流はとても盛んでした。

小児科医がリウマチ性疾患を発表する場として、当時は日本小児感染免疫学研究会(現、日本小児感染症学会)がありましたが、感染症の発表の場に間借りしているような印象でした。私の師である日本大学小児科、馬場一雄教授は「発表は専門学会で、自信があれば国際学会で」というスタンスでしたので、この学会での発表することは何か違和感がありました。その頃、小児科の分科会も日本学術学会に順ずる学会名にする傾向があり、「日本小児感染免疫学研究会」から「日本小児感染症学会」と改名され、自然にリウマチ関連の報告は激減しました。

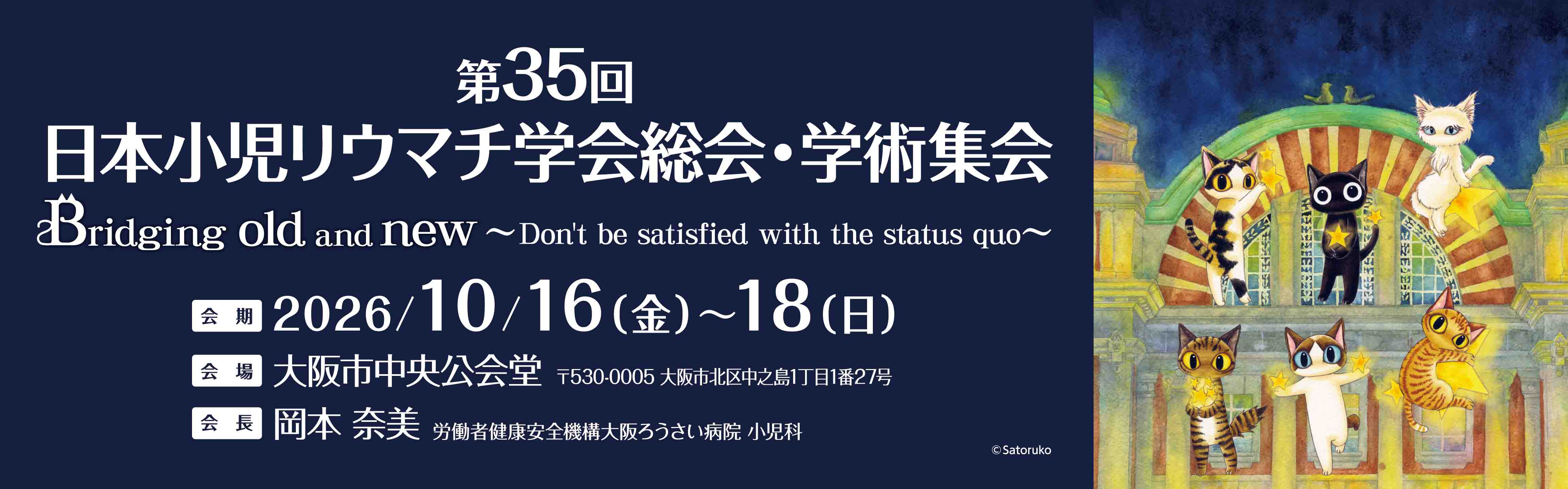

このような傾向から小児科医でリウマチ性疾患を検討する場を作りたいという動きが盛り上がってきたのは当然と思われます。先輩諸先生の中には「学会が多過ぎる」との意見もありましたが、とにかくはじめてみようという「勢い」があり、杏林大学渡辺言夫教授を会頭として平成3年に第1回日本小児リウマチ研究会が開催されました。

初めのうち参加者は多くはありませんでした。しかし、討論の熱心さは他の学会には見られないほどで、当然のことながら??発表時間・質疑時間は守らない、座長が制しなければ朝まで話し合おうというような「主催者泣かせの良い伝統」が初回から出来上がってしまうほど熱心な話し合いの場が作られました。

平成13年からは日本小児科学会の分科会としても認められ、「日本小児リウマチ学会」と改名されました。

ほんの30年前までは小児期のリウマチとはリウマチ熱のことを指し、診断は細菌学的検査とレンサ球菌血清反応、20年前まではJRAの治療はアスピリン中心、そして10年前からMTXが導入され、アスピリンは禁忌となり、もし使って事故が起き訴訟となったら絶対に敗訴する時代となり、そして平成20年からは小児にも生物学的製剤が導入され、抗サイトカイン治療が始まり「JIAは治ります」、といえる時代となってきました。また、自己炎症症候群としてCINCA,TRAPS,PAPA,PFAPAなどが知られるようになり、診断には遺伝子解析が必要となって参りました。

このように考えると5年後、10年後がどんな時代になるのか楽しみであると同時に、ちょっと気を抜くとついていけない時代になっています。今後は諸外国、特にアジアの国々と綿密な関係を保ちながら、互いに交流しあうような学会にして行く必要もあると思います。

藤川医院 藤川 敏

歴代学会長

| 会期 | 会長 | 所属 | |

|---|---|---|---|

| 初代 | 平成3年~平成17年 | 渡辺 言夫 | 杏林大学 |

| 2代 | 平成18年~平成21年 | 横田 俊平 | 横浜市立大学 |

| 3代 | 平成22年~平成25年 | 武井 修治 | 鹿児島大学 |

| 4代 | 平成26年~平成29年 | 伊藤 保彦 | 日本医科大学 |

| 5代 | 平成30年~令和2年 | 森 雅亮 | 東京医科歯科大学 |

| 6代 | 令和3年~ | 宮前 多佳子 | 東京女子医科大学 |

歴代学術集会会頭

※第11回より小児科学会分科会として承認されました。